2020年度受賞

村岡 真治さん

「ゆうやけ」が照らす

数え切れない笑顔と涙

-

PROFILE村岡 真治さん

自閉症や知的障害のある子どもたちや保護者に寄り添い、学生時代から40年以上にわたって学童保育施設での支援活動を続ける。

大学1年で出合った障害児支援活動

1978年、都内の志望大学に合格した村岡さんは都会的な学生の雰囲気になじめず、大学に自分の居場所のなさを感じるようになっていた。そんなある日、授業が始まる前の教室に一人の学生が現れ、「障害児のボランティア活動への参加」を呼びかけると、黒板に連絡先を書いて出ていった。

ボランティアに対し「社会に貢献して生きがいを得る」といったイメージがあった村岡さんは、興味を惹かれ電話をしてみた。すると「ぜひ来てください」という返事。早速、東京都小平市にある活動場所を訪ねたのである。

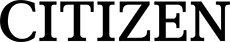

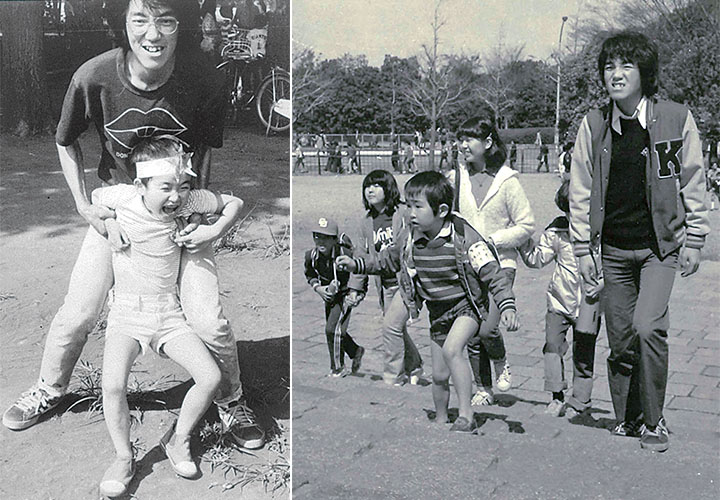

それは、ボランティア5人と障害のある子ども4人で始めた「子どもクラブ」の活動だった。そこで村岡さんを何より驚かせたのは、ボランティアと子どもたちが一緒に走り回る姿だった。「障害者は車いすに乗っている人」、そんなイメージが覆り、初めて、知的障害や自閉症、発達障害など様々な障害があることを知ったのだ。

障害のある子どもたちと一緒に過ごすボランティアとの出合いは、まさにカルチャーショックだった。そして、「ここには、自分に足りないものがある」との想いから、活動にのめり込んでいったのである。

活動をとおして人間の尊さ豊かさを知る

その後、子どもクラブは東京都の補助金制度の要件を満たすため週に3日ほど活動するようになり、次年度に補助金が出ると、村岡さんはアルバイトとして参加するようになった。

当時の村岡さんには、忘れられない経験がある。小学1年生の自閉症の子どもを担当し、休むことなく走り回る男の子を夢中で追いかける日々が半年あまり続いたある日、急にその子が村岡さんの手を引いたという。棚の上にあるものを取ってほしいという何気ない行動だったが、「初めて自分を頼りにしてくれたのがとてもうれしかった」と話す村岡さん。その後、お母さんから「子どもクラブのあった日は、うちの子が家に帰ってからとても落ち着いているんです。本当に感謝しています」という言葉をかけられ、「ただ走っていた自分が人の役に立ち、それがうれしいことだと知って、この活動は自分のためでもあるんだ」と実感したという。

そんな学生時代を振り返り、村岡さんは「楽しくて仕方がなかった。自分が必要とされ、保護者の方々から感謝されるなかで、障害の有無にかかわらず人間の尊さ豊かさを知り、人生観がそこで磨かれました」と話す。

英語教員を1年で辞し一生の仕事と決める

大学の4年間、子どもクラブの活動を続けた村岡さんだったが、1983年、横浜の公立中学の英語教師となり活動から離れた。

ところが、「自分なりに一生懸命生徒に教えてはいるのですが、心ここにあらずといった感じでした」と、村岡さん自身が述懐するとおり、思い浮かぶのは子どもクラブでの日々。しかも、他のメンバーも活動から離れていく時期と重なり、「このままでは発足時の想いを知る人がいなくなる」という気持ちと、「子どもたちを育て、自分を育ててくれた場所に戻り、たとえ状況は厳しくてもやっていきたい」という想いが募り退職を決断したのである。

1984年春、子どもクラブに復帰した村岡さんは、公的に認められた組織にするため、小平市の福祉作業所に就職して運営のノウハウを2年間勉強。1986年に正式に子どもクラブの職員となった。「とは言っても私一人なので、一人で考えて『職員会議』、一人で本を読んで『職員研修』という感じでした(笑)」。

そうした中で、子どもたちをしっかり支援できる体制の強化が、次の大きな目標となった。