言いたいことが頭に浮かんでいるのに、言葉がスムーズに出せない「吃音(きつおん)」は言語障害で、発達障害の一つに分類されている。「わわわたし・・」(連発)、「わーーたし」(伸発)、「・・・わたし」(難発)の症状がある。2~5歳から始まることが多く、8割は自然治癒するが2割は続いてしまう。吃音に対する認知は低く、話し方をからかわれたり、緊張していると思われて「緊張しないで」と声を掛けられることもある。周囲の理解不足で傷ついたり、不安になって人前で話せなくなるケースも少なくない。

吃音は100人に一人と言われるが、「きつおん親子カフェ」の代表を務める戸田祐子さんの次男が小学生のころ、吃音のある人と出会う経験はほとんどなかった。そうなると子どもは「吃音は自分だけ」と思うようになり、孤立感や孤独感を抱く。戸田さんは「吃音の子どもが出会い、保護者が悩みを分かち合い情報交換できる場を作りたい」と思い始め、次男が通っていた「ことばの教室」で知り合った母親と意気投合し、2011年5月、同じ境遇の親子が交流する「親子の料理会」を開くと20名が集まった。この成功をもとに2011年7月、戸田さんたちは、吃音のある子どもとその家族の交流、支援を目的とする有志の団体「きつおん親子カフェ」として活動をスタートした。

「きつおん親子カフェ」では専門家を招いての講演会や吃音のある子どもや親たちの交流会を開催。公民館などで年3回行う交流会では、午前中は料理会やスポーツなど親子が一緒に参加するレクリエーションを行う。午後は小学生、中高生、保護者と分かれ、ゲームを通じて吃音を学んだり、人間関係や将来の不安を先輩と話し合うなど、グループごとにそれぞれの疑問や困りごとなどを語り合い日頃の思いを分かち合う。コロナ禍で対面での活動が難しかった時期は、Web会議サービスを利用し交流会を続けた。2022年までに計31回開催し、交流会は平均70名、最高で100名が参加。累計で2,500人以上が参加した。現在のコアメンバーは代表の戸田さんをはじめ、保護者、「ことばの教室」教員、言語聴覚士など11名。イベントの際は手伝いのスタッフ約20名が加わる。

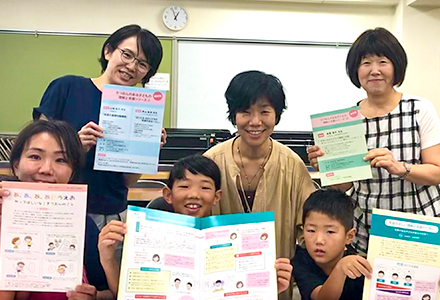

また、吃音の症状や支援方法などを当事者視点でまとめたリーフレットを「幼児期用」と「学齢期・思春期用」の2種類作成し、啓発活動も行っている。これまでも吃音に関する書籍はあったが数が少なく、またネットに不正確な情報が多く載せられていた。吃音の正しい知識、保護者だけでなく教師の吃音のある子どもへの接し方などを記載し、医療機関や学校で無償配布した。県外からも問い合わせがあるなど反響は大きく、初版5000部から増刷しこれまでに17万部を配った。現在、ホームページから注文、ダウンロードできる。

小学生だった子どもたちも就活の時期を迎え、採用面接は大きな試練となった。そこで就活生を支援するリーフレットを2022年から作り始め、「学生向け」と「採用者向け」の2種類が近々完成する。学生向けには先輩学生の体験談や、吃音で困ることや採用側にお願いしたいことをフォーマットに整理し記入する「私の吃音説明書」などを収録。当事者目線で「相手に吃音をどう伝えるか」に重点を置いた。

吃音は関係者の間では情報が行き交うようになってきたが、一般の人にはまだ理解されていない。吃音のことが正しく理解され、誰もが遠慮せずに伝え合える社会になれば、と戸田さんは期待する。

受賞コメント

12年前、小学生だった息子に「吃音があるのはひとりじゃない」と思える場を作ろうと一歩を踏み出し、思いを共にする仲間と試行錯誤しながら活動を積み重ねてきました。まだまだ、吃音が正しく理解されていない世の中で、悩みながらも強く生きている子どもたちのそばにいると、私たちも何かしなければと突き動かされるのです。この度の大きな賞は、会に参加した吃音のある子どもたちや吃音リーフレットを配布して下さった全国の皆様と共に受賞させていただいたと思っています。大きな励みをいただきました。今後さらに活動を前進させてまいります。