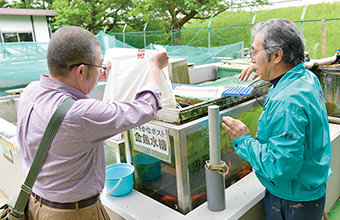

「おさかなポスト」は、観賞魚などを引き取ることで多摩川に外来種が放流されることを防ぎ、生態系を守る重要な役割を果たしている。

昭和40年代に「死の川」とまで言われた多摩川。それが現在は、春に数百万匹ものアユが遡上するきれいな川によみがえった。「これは、流域の皆さんの努力と経済的な負担によるものです」。流域の人たちは水道料金に加え、それよりも高い場合が多い下水道料金を毎月負担し、下水処理場の整備を支えたのである。「自分の家と川がつながっていることを皆が意識したことで、多摩川は生き返ることができました」と山崎さんは話す。

しかし、その一方で深刻になってきたのが外来種の急増だった。しかも、下水処理場には各家庭からお風呂や台所のお湯が集まり、汚れを除去する際にも水温が上がるため、それらが流れ込む多摩川の温度が上昇し、熱帯の外来種が越冬できるようになったのである。「タマ川」ならぬ「タマゾン川」である。山崎さんが調べてみると、シルバーアロワナ、ピラニア、アリゲーターガーパイクなど、本来多摩川にいるはずのない魚が次々に見つかった。