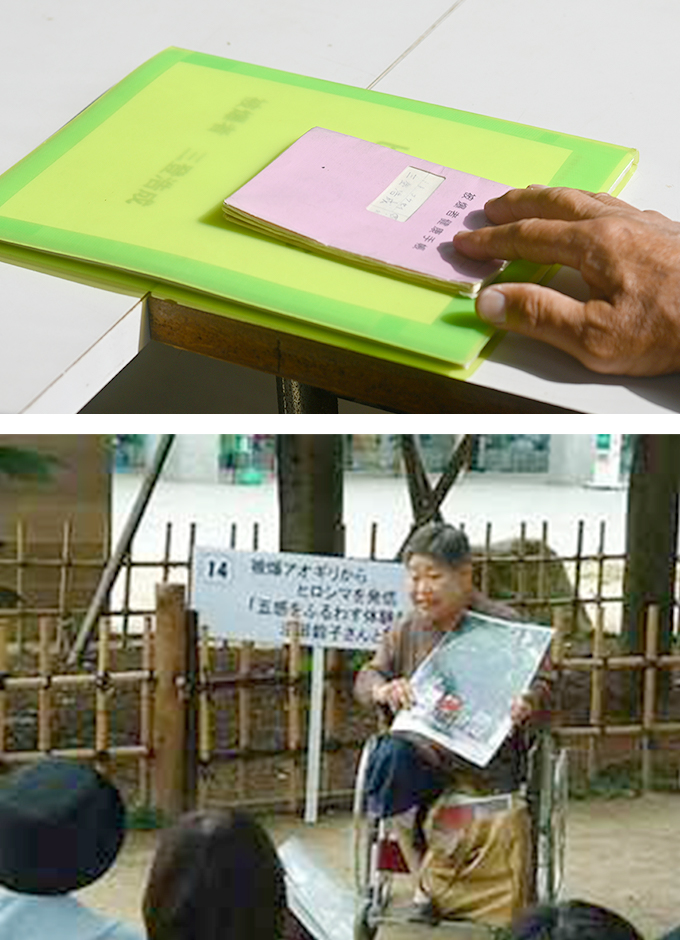

(下)原爆で左足を失いながらも被爆体験を語り続けた沼田鈴子さん

終戦後、被爆地である広島で育った三登さんでしたが、子どものころから父も母も原爆に関して自らの体験を語ることはありませんでした。このため、自分が被爆者だと認識したのは、母親から「被爆者健康手帳」を渡された二十歳のときだそうです。

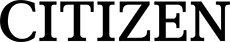

そんな三登さんは、研修の碑巡りで沼田鈴子さんの被爆体験を聞くうち、「自分も被爆者のひとりであるのに、原爆についてあまりにも知らないことが多い」とショックを受けました。そして、当時70歳を超えていた沼田さんの「私は年をとり、そう長くはガイドを続けることはできない。誰か若い被爆者が語り継いでくれたら」という言葉に大きく心を動かされ、教師として一区切りをつけたら自分が跡を継ごうと決めたのです。

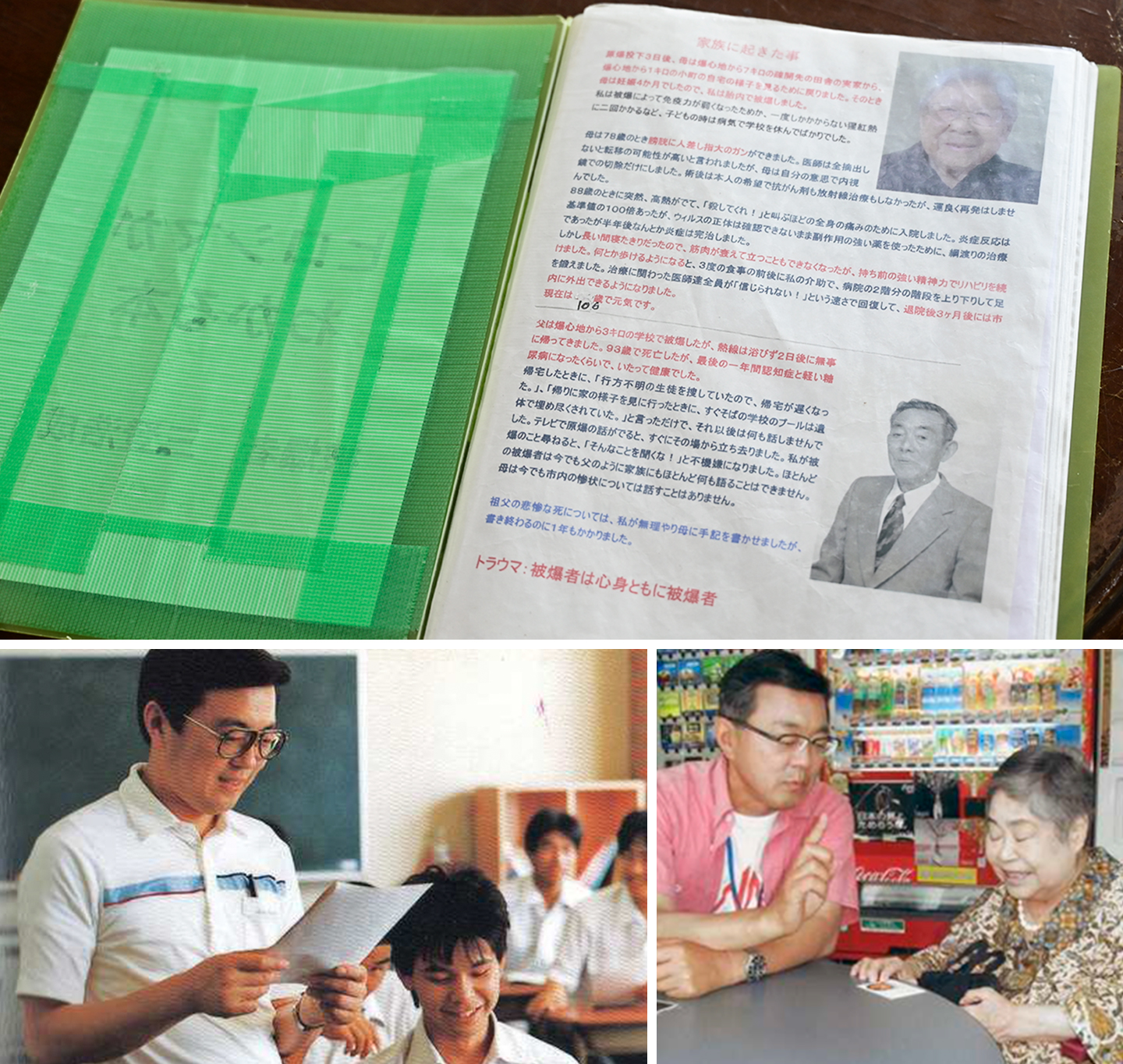

その後、58歳で高校を早期退職した三登さんは、原爆に関する勉強を本格化。「1つアウトプットするには100のインプットが必要」と、原爆の実相を伝えるため手に入る資料や書籍にはすべて目を通し、原爆に関する知識を深めていきました。

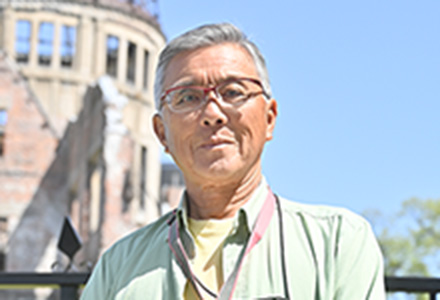

同時に、「ガイドをするなら全員が被爆者である自らの家族に起きた体験を伝えたい」との想いから、母親に手記の執筆を依頼。被爆者とって悲惨な体験を思い出すことはこの上なく辛いことでしたが、原爆の実相を伝えるため根気強く説得し、書き始めるまでに半年、さらに執筆に半年かけ、母の登美枝さんは「あのような悲劇が二度と起こらないことを切望すればこそ」との想いで、手記を書き上げてくれました。